Geliebte im Herrn!

„Laß uns die Arbeit verrichten, die du uns aufträgst, und den Lohn empfangen, den du verheißest.“ So beten wir am Feste von Josef dem Arbeiter. Mit dem Christentum ist eine neue Wertung der Arbeit in die Welt gekommen.

|

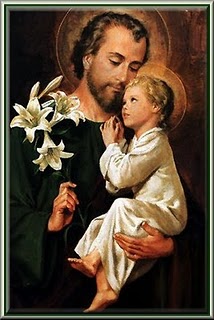

| Die arbeitende heilige Familie; durch seine Mitarbeit im Hause von Nazareth hat Christus die Arbeit geheiligt |

Die christliche Auffassung, welche die Kirche vermittelt, hat die Arbeit in ihrem Werte erkannt und diese Wertschätzung der Arbeit bei dem christlichen Volke durchgesetzt. Wir wollen am heutigen Tage über die Bedeutung der Arbeit, über die Pflicht zur Arbeit und über die Ordnung der Arbeit nachdenken.

(...) weiter HIER

Für uns Christen ist die Arbeit in gewisser Hinsicht ein Gottesdienst. Wir arbeiten zur Ehre Gottes, zum Dienste des Nächsten, zu unserem eigenen Heile.

(...) weiter HIER

Für uns Christen ist die Arbeit in gewisser Hinsicht ein Gottesdienst. Wir arbeiten zur Ehre Gottes, zum Dienste des Nächsten, zu unserem eigenen Heile.

Und weil wir diese Intention haben, ist die Arbeit ein Gott dargebrachtes Opfer, ein Gott geleisteter Dienst. „Für den Herrn arbeite, nicht für die Menschen“, mahnt der Apostel. So hat also die Arbeit eine große Würde, und an unserer Arbeit, an der Art und Weise, wie wir unsere Arbeit verrichten, wird sich einmal unser ewiges Los entscheiden. Wir wollen die Arbeit schätzen, wir wollen rastlos tätig sein, wir wollen vor der Arbeit nicht fliehen.

In der vorigen Woche sagte mir ein Student: „Ich tu nur das, was unbedingt notwendig ist.“ Das ist eine ganz falsche Auffassung.

Man soll sich auswirken, man soll soviel tun, wie möglich ist, um Gott zu ehren, dem Nächsten zu dienen und sich selbst im Dienste Gottes und des Nächsten zu verwirklichen.

Amen.

Quelle: http://www.glaubenswahrheit.org/predigten/chrono/1993/19930501/

Warum man alltäglichen Handlungen einen hohen Wert geben soll, erklärt bei Breviarum Roger auch der hl. Pfarrer von Ars.

Amen.

Quelle: http://www.glaubenswahrheit.org/predigten/chrono/1993/19930501/

Warum man alltäglichen Handlungen einen hohen Wert geben soll, erklärt bei Breviarum Roger auch der hl. Pfarrer von Ars.